人材育成・開発・研修

人材育成・開発・研修

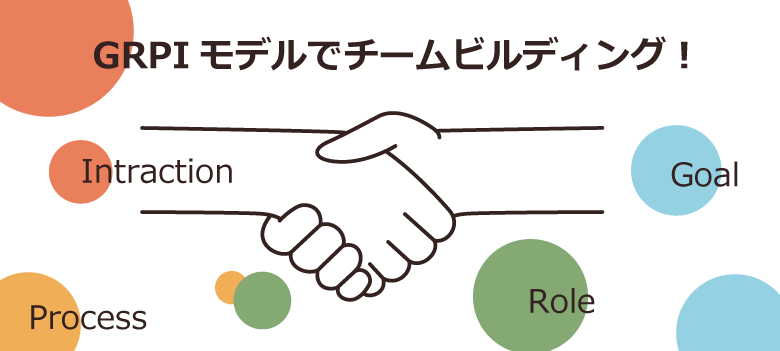

GRPIモデルでチームビルディングを効果的に行う方法

公開日:2022.3.17

チームを成長させることで、個人個人の能力を最大限に引き出し、よりよい成果を残せるようになります。

そんなチームビルディングをおこなう際に重要となるフレームワークがGRPIモデルです。

チームの成果を上げるため、そしてチームの結束を固めるために、GRPIモデルについて理解し、そしてGRPIモデルを取り入れていきましょう。

目次

GRPIモデルとは?

GRPIモデルとは、チームビルディングをおこなう際に考えたい4つの要素のことです。

・Goal(目標)

・Rple(役割)

・Process(手順)

・Interaction(関係性)

それぞれの頭文字を取り、GRPIと呼びます。

この4つの要素は先に挙げた順から重要、かつ決定する順番となっています。

このGRPIが明確であればあるほどチームはそれぞれの目標、役割を自認しやすくなり、自分ができることを自身のスキルを活かして続けられます。

もとは組織開発コンサルタントとして活動しているベックハードが提唱したGRPIモデルですが、現在では世界中でチームビルディングを考える際に取り入れられています。

各項目を詳しくみていきましょう。

Goal(目標)

GRPIモデルを取り入れるにあたって最初に考えなければならないのが目標です。

数値や期間などを明確に示し、チーム全員が同じ目標を意識できるようにしましょう。

このとき無理な目標を設定してしまうとチームのモチベーションをかえって下げてしまいかねません。

一人が勝手に決めるのではなく、チームで話し合って目標を設定するのが理想です。

そうでない場合もチーム一人ひとりが納得できているか、きちんと目標が浸透しているかを確認してから次の項目に移りましょう。

Role(役割)

上記で定めた目標をクリアするために、チームのタスクや役割を決めていきます。

やるべきことをピックアップしてチーム全員が共有し、それぞれの役割分担を考えましょう。

このとき、チームのメンバーの得意なこと、苦手なことをしっかり把握し、適材適所の配置をおこなうことが大切です。

必要な役割が不足している場合はどのように補うか、補充するための育成は可能かも検討します。

チームのメンバーの誰か一人に役割が集中すると不満が生じやすくなります。バランスを考えた配置をおこなうことが大切です。

Process(達成方法)

目標を達成するためにどのような手順を踏んでいくべきかを決定します。

業務の手順、意思決定の手順を明確にしなければなりません。

最終目標を決定するだけでなく、それに向けての中間目標、細かな目標も設定していくことで、この手順を考えやすくなります。

問題が発生した場合の手順変更の方法や、それぞれの手順をチームのメンバーと共有する方法なども決めておきましょう。

Intraction(人間関係)

チーム間でのコミュニケーションを円滑にすることで、よりよい成果を出せるようになります。

頻繁にコミュニケーションを取る機会はあるか、信頼関係を築けているか、問題が発生した場合それを指摘しあい、解決のための話し合いができるかをチェックしてみてください。

チームのメンバーの発言を尊重する、否定しない、よい空気の中で話し合えるということが大切です。

GRPIモデルのメリット

GRPIモデルを取り入れることで得られるメリットについて見てみましょう。

チームビルディングにおいてどうしてGRPIモデルが重要と言われているのかを理解することで、よりチームの育成に役立たせられます。

目標が明確になる

GRPIモデルを取り入れるためにはまず目標を明確にしなければなりません。

チームの気持ちを一つにしたいけど何からすればいいかわからないという場合でも、GRPIモデルを取り入れれば最初に目標を明確にしてそこからチームの気持ちをまとめ上げていけます。

目標を明確にすることはチームをまとめることにも効果的ですし、それだけでなくよりよい成果を出すためにも効果があります。

自分の役割が明確になる

チームでの作業において自分の役割がわからないと、作業にムラができるだけでなくどこからどこまでが誰の責任なのかわからなくなってしまいます。

ミスや不正があった場合にどこから修正すればいいのか、誰が対応すればいいのかが不明確だと、余計な時間、手間がかかります。

役割をしっかりと決定することで、自分の責任範囲が明確になるだけでなく、自分の業務が評価されている、認められていると感じながら作業ができます。

チームの関係性がよくなる

GRPIモデルを取り入れると、チームの関係性をよくすることも可能です。

コミュニケーションを取る機会が少ないと、目標や役割について共有しにくくなります。

よく話し合い、目標や役割を共有することで、一丸となって進んでいけます。

優秀な人材をより有効活用するためには、GRPIモデルを取り入れたチームビルディングをおこないチームのそれぞれの力を高めていくことが大切です。

GRPIモデルでチームビルディングを効果的に行う方法

GRPIモデルでチームビルディングを効果的におこなう方法について解説します。

コミュニケーションを取ることはチームビルディングにおいて大切ですが、それだけでなく目標や役割、手順などについても明確にし、全員が納得できる形で次のステップに進んでいくようにしましょう。

コミュニケーションを取る機会を増やす

チームビルディングにおいてコミュニケーションは非常に大切です。

目標や役割、手順はリーダー一人が決めるのではなく、チームで話し合って決定していきましょう。

話し合う機会を増やすことで、メンバー同士もより自分の考えを打ち明けやすくなります。

自分の発言がチームの前進のためになると信じられるような、よい空気を作っていくことも大切です。

コミュニケーションだけを優先しない

一方で、チームビルディングにはコミュニケーションさえあればいいという考えではいけません。

コミュニケーションを取る機会は充分にあるのにチームが育っていないと感じる場合、GRPIモデルをきちんと取り入れられていない可能性があります。

GRPIモデルではまず目標、次に役割、そして手順、最後に関係性を決定していきます。

コミュニケーションの前に目標などが明確に決まっているかをチェックしてください。

チームに課題を丸投げにしない

目標や役割、手順などの決定はチームで話し合って決めることが大切ですが、チームにそれらの課題を丸投げしてはいけません。

リーダーとなる人が進行しつつ、全員が納得できる結論を出せるようにしましょう。

チームに丸投げしてしまうと士気が下がるだけでなく、思わぬ方向に意識が向いてしまう可能性もあります。

4つの段階を何度も繰り返す

GRPIモデルの目標、役割、手順、関係性の決定は、作業をスタートする最初に一度おこなえばいいというわけではありません。

日常的に何度もGRPIモデルの4つの段階を何度も繰り返すことでチームの結束を高められます。

最終的に到達すべき大きな目標だけでなく、中間目標の決定からもっと小さな問題の解決方法なども、GRPIモデルを意識して話し合うようにしましょう。

GRPIモデルを取り入れてチームビルディングを始めよう

チームビルディングに重要なGRPIモデルについて解説しました。

目標、役割、手順、関係性の4つを意識して決定していくことで、自然とチームビルディングを進めやすくなります。

チームの結束を高めたい、よりよい成果を出したい、チームの問題を解決したいという場合はGRPIモデルを意識した上でチームと向き合いましょう。

この記事を書いた人